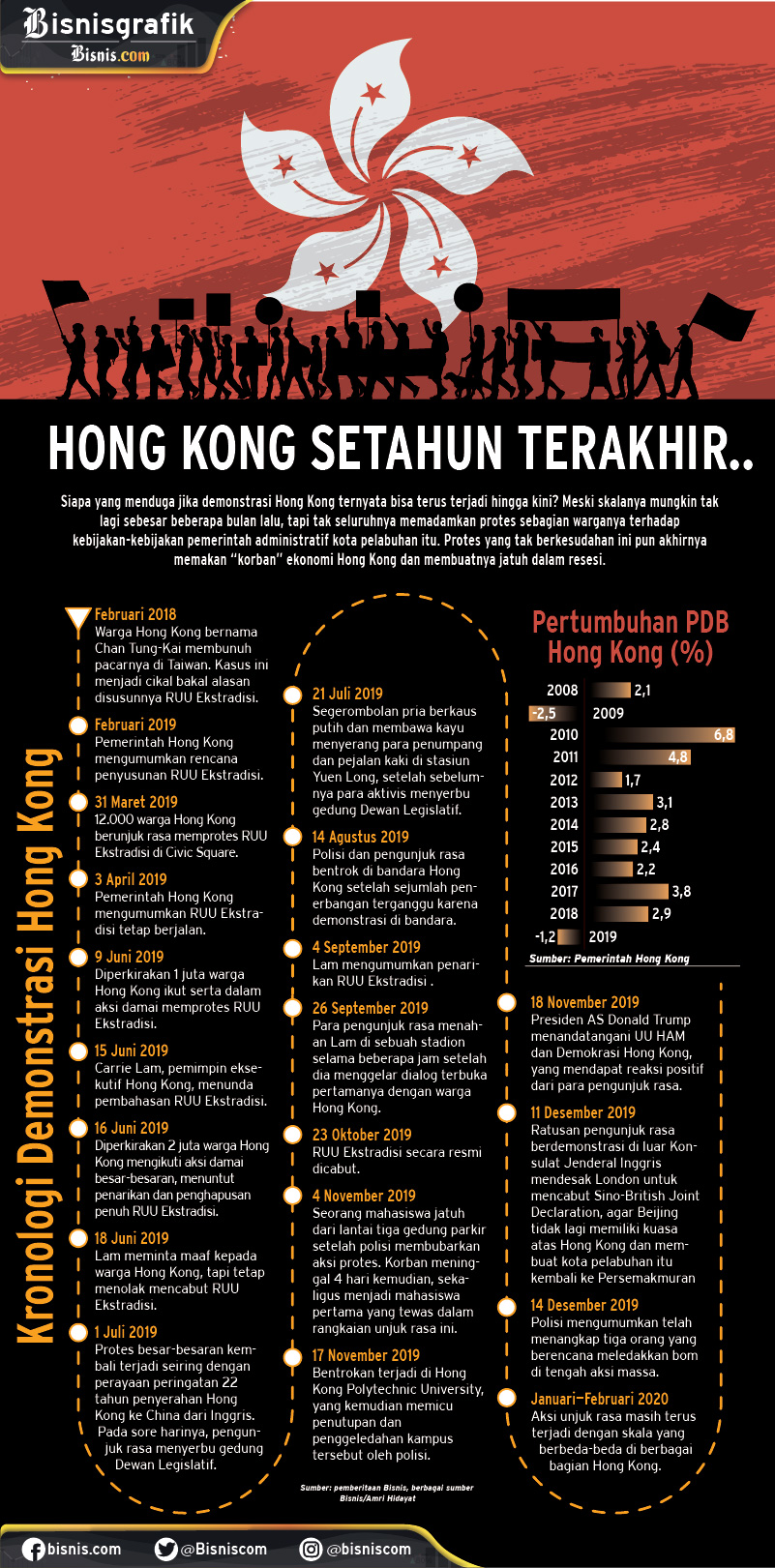

Bisnis.com, JAKARTA — Unjuk rasa berkepanjangan yang mendera Hong Kong harus dibayar dengan resesi, ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang minus 1,2 persen sepanjang 2019.

Demonstrasi yang terjadi pertama kali pada 31 Maret 2019 itu masih berlanjut hingga saat ini, meski kini skalanya tak lagi sebesar bulan-bulan lalu.

Rangkaian demonstrasi itu akhirnya mengganggu imej Hong Kong sebagai kota yang aman, termasuk bagi uang para konglomerat. Perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki perwakilan di kota ini mengimbau para pekerjanya untuk bekerja dari rumah, wisatawan asing mempertimbangkan ulang kunjungan mereka, bursa saham bergerak volatil.

Selain itu, sebagian warga Hong Kong, baik orang kaya maupun mereka yang tidak kaya dalam standar Hong Kong, pun bergerak mencari rumah baru di luar negeri, seperti Australia, Singapura, Jepang, Kanada, dan AS.

Situasi ini menyeret turun penjualan ritel Hong Kong. Seperti dilansir dari Bloomberg, Senin (10/2/2020), kinerja ritel anjlok 19,4 persen secara year-on-year (yoy) pada Desember 2019.

Realisasi tersebut memperpanjang penurunan yang sudah terjadi sejak Februari 2019, sekaligus menjadi reli turun terpanjang sejak 2016.

Secara keseluruhan, untuk kuartal IV/2019, pencapaiannya jatuh ke rekor terburuk yakni hingga 24 persen. Adapun sepanjang 2019, kinerjanya merosot 11,1 persen menjadi 431,2 miliar dolar Hong Kong.

Hal ini akhirnya menjatuhkan ekonomi Hong Kong hingga minus 1,2 persen pada 2019, kontraksi tahunan pertama sejak 2009. Kala itu, perekonomian kota yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan Inggris hingga 1997 tersebut mengalami penurunan 2,5 persen.

"Berbagai peristiwa terkait kekerasan yang terjadi pada kuartal IV/2019 berdampak besar terhadap sentimen ekonomi, konsumsi, dan aktivitas terkait pariwisata," demikian pernyataan resmi pemerintah administrasi Hong Kong, seperti dilansir Bloomberg, Senin (3/2).

Meski kontribusi Hong Kong terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) China tinggal 2,7 persen pada 2019, seperti dilaporkan Forbes pada Agustus 2019, tapi kota ini tetap penting bagi Beijing.

Pasalnya, sebagai salah satu pusat finansial dunia, kota tersebut menjadi semacam jembatan antara perusahaan-perusahaan China yang memerlukan akses pendanaan dengan para investor asing.

Presiden China Xi Jinping pun tetap berharap situasi Hong Kong dapat kembali ke keadaan sebelum adanya kontroversi RUU Ekstradisi, yang menjadi pemicu gelombang demonstrasi karena dianggap bertentangan dengan independensi hukum Hong Kong. Seperti diketahui, kota ini menganut One Country, Two Systems yang berarti meski bebas memiliki regulasinya sendiri, tapi tetap mesti mengacu ke Beijing.

Meski RUU Ekstradisi sudah dicabut sepenuhnya, kondisi kota itu tak kunjung kembali "normal".

"Tanpa iklim yang harmonis dan stabil, bagaimana mungkin masyarakat bisa kembali hidup dengan damai dan menikmati pekerjaan mereka? Dengan tulus, saya berharap yang baik untuk Hong Kong. Kemakmuran dan stabilitas Hong Kong menjadi harapan bagi warga sebangsa dan juga Tanah Air kita," paparnya dalam pidato akhir tahun di Beijing, Selasa (31/12).

Namun, harapan Xi kemungkinan tak dapat terwujud dengan segera. Selain unjuk rasa yang masih terus terjadi, kini ada pula serangan virus corona.

Seberapa jauh pemerintah administratif Hong Kong, yang dipimpin Carrie Lam, mampu menghadapi tekanan demi tekanan yang ada dan mengembalikan posisi kota pelabuhan itu sebagai salah satu hub ekonomi global?